透卡热潮里的襄阳风骨:从机场三十余年蝶变看古今襄阳的守正与拓新

透卡热潮里的襄阳风骨:从机场三十余年蝶变看古今襄阳的守正与拓新

盛夏时节,襄阳机场的透明亚克力打卡成为社交媒体的“现象级”单品。在“创意透卡挑战”中,行政人员镜头下的航站楼曲线屋面似展翅大鹏,地勤人员记录的“三顾情”服务瞬间温暖人心,飞行员视角的跑道延伸向天际的画面更引发数万点赞。这股年轻态的社交热潮背后,是一座机场三十余年砥砺奋进的厚重积淀,更是襄阳这座千年古城“守正拓新”精神的当代诠释。从三国时期的“兵家必争之地”到如今的“鄂西北航空枢纽”,襄阳始终以开放姿态拥抱变革,而机场的发展轨迹,正是这座城市古今相续的精神图腾,更是襄阳构建立体交通网络、提升城市能级的关键一环。

襄阳机场T2航站楼的玻璃幕墙外,汉江如练,古城墙影影绰绰。当年轻旅客举起透卡对准天空,卡片上“襄阳机场”四个烫金大字与远处的仲宣楼重叠,历史与当下在这一刻完成对话。这场引发全网热议的“透卡挑战”,不经意间成为展现襄阳性情的绝佳载体——既有年轻人追捧的潮流活力,更有深植血脉的文化基因。

服务细节里的 “三顾情” 传承

透卡走红的背后,是襄阳机场对“真情服务”理念的极致践行。2025年暑运期间,机场推出的“急客专属值机柜台”平均为旅客节省15分钟通关时间,“特殊旅客红色安检通道”已服务超千名行动不便者。母婴室内的温奶器、登机口的一次性眼罩、T2航站楼改造后的无障碍卫生间,这些看似微小的举措,恰是对诸葛亮“鞠躬尽瘁”精神的现代演绎。“三顾情”服务品牌源自“三顾茅庐”的诚心待客之道,同时传承诸葛亮 “鞠躬尽瘁” 的尽责精神,与襄阳古城“好客之道”一脉相承。

据统计,2025年上半年襄阳机场ACI旅客满意度达4.59,航班放行正常率88.58%,同比提升6.42个百分点。在法定自查评价中,作为湖北首家接受民航局第三方评审的单位,襄阳机场以高分通过并获“先进单位”称号。这些成绩的取得,源于对“细节决定成败”的坚守——就像当年诸葛亮在襄阳隆中“躬耕陇亩”时的细致谋划,如今的机场人用同样的专注,守护着每一次起落,也为襄阳立体交通网络的顺畅运转提供着坚实保障。

社交热潮中的文化自信

“透卡挑战”的评论区里,有网友留言:“透过卡片看到的不仅是机场,更是襄阳的精气神。”这种精气神,体现在襄阳机场“三顾情”服务品牌中——襄阳机场致力于打造“有高度、有温度、有地域特色的“三顾情”服务品牌, 从“隆中对”主题行李牌到“孟浩然”诗意书签,每一件产品都是文化传播的使者。2024年,襄阳机场成为集团内首家完成文创版权注册的支线机场,这些带着浓郁襄阳印记的产品,正随着千万旅客走向全国。

这种文化自信并非偶然。襄阳,这座拥有2800年建城史的古城,曾是楚文化的发源地、三国文化的核心区。如今,机场通过“影视+航旅”模式,让传统文化焕发新生。2024年“云游襄阳、梦回唐城”直播吸引超300万人次观看,2025年开通的中卫旅游包机将 “襄阳好风日” 的诗意传遍西北。当旅客在飞机上翻看襄阳文旅手册,当“唐城”夜景通过航班舷窗映入眼帘,这座城市的文化魅力正借助航空翅膀飞向远方,而机场也成为襄阳对外展示文化自信和交通实力的重要窗口。

1989年12月14日,全国第一家由地方政府集资修建的民用机场——襄阳刘集机场建成通航,同时也成为全国第一家实行“一场两站”运行模式的民用机场,素有“南船北马、七省通衢”之称的襄阳,“飞天梦”变成了现实。

彼时的机场,仅有简陋的航站楼和一条短跑道,却承载着襄阳人 “冲出盆地、飞向世界” 的梦想。2019年,襄阳机场迎来通航三十周年,当年旅客吞吐量已突破190万人次;2025年7月13日,海口至襄阳的GJ8870航班落地,宣告机场年度旅客吞吐量突破100万人次,创通航以来最快破百万纪录。这组跨越三十余年的数据,勾勒出襄阳机场的破茧之路,更映照出襄阳“敢为人先”的城市品格,也为襄阳构建多元立体交通体系奠定了重要基础。

一封联名信点燃的飞天梦

襄阳机场的诞生,源于两位老兵的赤子之心。1985年,空军转业干部蒋玉仑、董长海在《人民日报》上看到“修机场要发挥中央和地方积极性”的消息后,连夜联名致信市领导:“襄阳居七省通衢,无机场则制约发展,于经济建设、对外开放不利。”这封字字恳切的信,打动了市领导,也让一片荒岗迎来了新生。

1986年1月30日,国务院、中央军委批复同意修建襄阳民用机场;1987年7月1日,工程破土动工;1989年10月9日,一期工程通过验收。在资金短缺、技术薄弱的年代,襄阳人靠着“勒紧裤腰带”的拼劲,建成了这座机场,创造了“全国第一家一场两站运行模式”的奇迹。正如当年参与建设的老工人回忆:“没有机械就靠手挖,没有图纸就靠心算,就想着让襄阳早日有自己的蓝天通道。”这种“事在人为”的精神,与三国时期襄阳人“筑城拒敌、开拓疆土”的气魄遥相呼应,而机场的建成也填补了襄阳航空交通的空白,让襄阳的交通网络更加完善。

重组改制后的涅槃重生

通航后的前十五年,襄阳机场经历了从事业单位到民营企业的改制阵痛,一度陷入“航线萎缩、设施老化”的困境,甚至被民航局限制运行。2003年民航体制改革后,地方机场多由属地化管理转向集团化运营,2005年湖北机场集团重组襄阳机场,成为扭转困局的关键转折。此后,机场进入“跨越式发展”阶段:2005-2008年完成T1航站楼两期改造,2009年新机场路建成通车,2010年跑道应急改造工程竣工,2014年飞行区等级升为4D,消防救援等级升为7级。

2017年10月,新航站楼的启用成为三十周年的标志性事件。这座2万平方米的建筑,以 “展翅欲飞” 的造型呼应襄阳“鹏飞万里”的愿景,5座廊桥、11个停机位、先进的安检信息系统,让机场保障能力跃居中西部支线机场前列。同年,湖北自贸区襄阳片区揭牌,机场国际区域改造同步启动,襄阳迎来“航空+自贸”的双重机遇。2019年7月,2600米跑道及双向盲降系统启用,正值机场三十周年之际,具备全天候备降能力,襄阳机场在而立之年真正实现“起飞”。机场的涅槃重生,大幅提升了襄阳的航空运输能力,为襄阳与其他城市的快速连接提供了有力支撑,促进了襄阳立体交通的协同发展。

航线网络的拓疆之旅

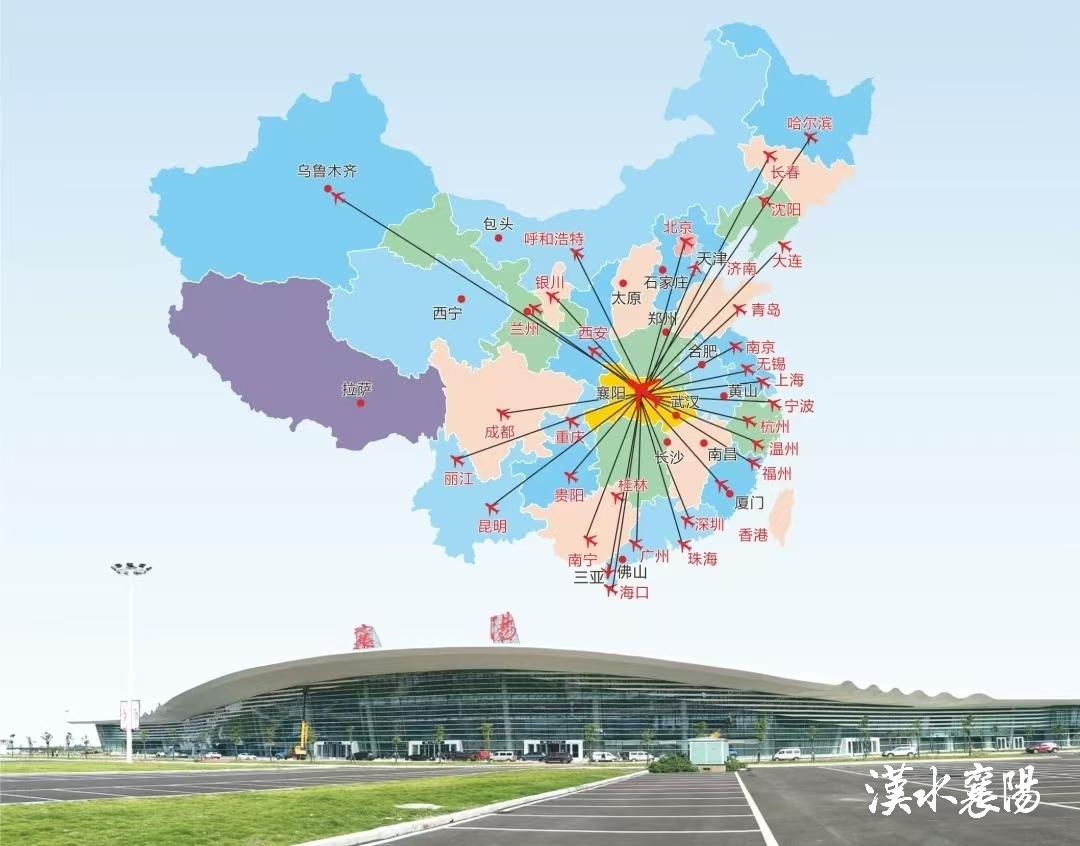

航线是机场的生命线,更是城市开放的标尺。2005年重组初期,襄阳机场仅有4条航线、4个通航城市,周航班量11架次;2019年三十周年时,已开通15条国内航线,旅客满意度达4.2,航班正常率82%,为后续发展奠定基础;2024年,航线数量增至20条国内正班航线、30个航点,基本覆盖直辖市、省会城市及旅游热点城市,年保障航班15956架次。从“点对点”到“网格化”,航线网络的拓展见证着襄阳与世界的距离不断缩短。

国际航线的突破更具里程碑意义。2019年8月,襄阳航空口岸临时开放,外籍货运包机首次起降,为三十周年献上厚礼;2024年3月起,襄阳相继开通直飞香港、越南芽庄、泰国曼谷的航线开通,至12月共保障航班172架次、旅客28295人次,高质量完成首次临时开放任务。

2025年,襄阳机场再添新航线:新增乌鲁木齐、三亚、贵阳、天津等热门城市航班,恢复桂林=襄阳=大连航线,通航城市达32个。这些航线如同空中动脉,将襄阳与东北的冰雪、华南的椰风、西北的大漠紧密相连,让“七省通衢”的地理优势通过航空网络得到极致发挥,也让襄阳的立体交通网络在广度和深度上都有了极大拓展,进一步提升了襄阳在区域交通中的枢纽地位。

2024年,襄阳经济总量突破6000亿元,上榜新京报“长红城市”30强,全年接待游客超1亿人次。这份成绩单的背后,航空业的支撑作用日益凸显。襄阳机场就像一台强大的引擎,通过人流、物流、信息流的高效运转,为城市发展注入不竭动力,印证着“航空兴则城市兴”的深刻规律,也在襄阳城市交通立体发展中发挥着不可替代的作用。

航旅融合激活消费新动能

“襄阳好风日,留醉与山翁”,王维笔下的襄阳美景,如今借助航空翅膀吸引着八方游客。襄阳机场联合市文旅局打造的“航空+影视+文旅”产品,成为拉动消费的新引擎。2024年“云游襄阳、梦回唐城”暑季直播单场观看超121万,累计突破300万,相关营销案例获集团“合格创新成果奖”;“襄阳好风日,最美相逢时”文旅项目入选湖北省文旅高质量发展创新案例,让“三国文化”“汉水风情”成为文旅消费的金字招牌。

机场商业的升级同步发力。2024年,襄阳机场引进飞旅购全球进口彩妆集合店、神州及一嗨租车柜台,年收入增加26万元;核心区域引入德克士、“漫猫”咖啡等连锁品牌,租金收益增长超10万元。2025年计划打造的“襄阳礼物街区”,将地方文创、特色食品引入机场,让旅客在离港前带走“襄阳记忆”。这些商业形态的丰富,既提升了旅客体验,更成为城市消费的新增长点,而航空运输的便捷性也促进了襄阳与其他城市的旅游交流,带动了襄阳交通、旅游、商业等多领域的协同发展。

货运增长赋能产业升级

2024年,襄阳机场货邮吞吐量达4435.7吨,同比增长66.7%,较2019年增长121.8%,创通航以来历史新高。这个数字背后,是襄阳特色产品与产业的加速流通——新鲜采摘的生鲜、设计新颖的服装、本地培育的菌菇类农产品、汽车产业的汽配零件,通过航空物流实现“次日达”,让“襄阳好物”走向更广阔的市场。

为提升货运效能,襄阳机场持续完善硬件设施:2024年购置先进货运设备,优化货物安检流程;根据海关、边检要求改造国际区,打造“智慧国门”,为跨境电商货物通关提供便利。这种“以航带产、以产促航”的良性循环,让襄阳机场从“交通枢纽”向“经济枢纽”转型,为城市产业结构优化提供强大支撑,同时也完善了襄阳的货运交通网络,使襄阳的立体交通在货物运输方面更加高效、便捷。

开放窗口提升城市能级

19个国家驻华使节和机构代表团来访,新增4个国际友好交往城市,2024年的襄阳,国际影响力持续提升。这些成就的取得,与航空口岸的临时开放密不可分。机场作为城市对外开放的第一窗口,其服务水平直接影响外界对襄阳的印象。

为打造“国际化名片”,襄阳机场在细节处下功夫:引入外币自助兑换机。2024年国际航线开通后,央视网、央视新闻等主流媒体纷纷报道,让襄阳的开放形象深入人心。

航空业的发展,更让襄阳在区域竞争中占据先机。作为“襄十随神”城市群的核心城市,襄阳通过加密与周边城市的航线联系,促进人才、技术、资本的高效流动。助力区域一体化发展。这种以航空为纽带的协同发展,正让襄阳的“省域副中心城市”地位更加稳固,也让襄阳在区域交通立体网络中成为核心枢纽,带动周边城市共同发展。

襄阳,这座浸润在汉江文明中的古城,其交通史本身就是一部浓缩的中国内陆开放史。从先秦时期的“南船北马”水陆码头,到如今“铁水公空”四维联动的现代枢纽,襄阳机场的崛起恰似关键的一笔,为这座城市的交通格局完成了从平面到立体的历史性跃升,成为贯通古今、连接内外的战略支点。

枢纽重构:航空网络织就开放经纬

在襄阳的交通体系中,公路、铁路、水路曾长期构成“三足鼎立”的格局,而航空运输的加入,如同为这一体系插上了“飞天之翼”。2025年,襄阳机场32个通航城市的航线网络,与汉江水道的千吨级船队、郑万高铁的呼啸列车、二广高速的物流长龙形成多维呼应,构建起“1小时通达周边城市、3小时链接全国主要枢纽的立体交通圈。

这种重构的价值,在“襄十随神”城市群一体化进程中尤为凸显,航空正成为区域协同的“粘合剂”。

效能革命:时空压缩激活城市潜能

航空运输带来的“时空压缩效应”,正在重塑襄阳的经济地理。以往需要24小时才能送达的高端零部件,如今通过航空物流实现“次日达”,让自贸区襄阳片区的跨境商务洽谈实现“当日往返”;中卫旅游包机的“4 小时航程覆盖”,使西北客源地与襄阳唐城、古隆中形成“周末游”闭环,2025年首航满座的佳绩印证了航空对消费市场的激活作用。

文脉延续:交通升级中的古今对话

从三国时期诸葛亮在襄阳隆中“隆中对”规划天下格局,到当代机场建设者以“透卡挑战”连接历史与当下,襄阳的交通发展始终贯穿着“通变则久”的智慧。机场T2航站楼“展翅欲飞”的造型,与襄阳古城墙“飞檐翘角”的意象隔空对话;“三顾情”服务品牌中,“茅庐迎贤”的典故转化为 “急客柜台” 的现代服务;甚至航班截载时间缩短至25分钟的决策,都暗合着《孙子兵法》“兵闻拙速”的效率哲学。

这种文脉的延续,在立体交通网络中形成独特的文化标识。当旅客从襄阳机场出发,既能通过高铁接驳体验“千里江陵一日还”的现代演绎,也能乘游船沿汉江感受“襄阳好风日”的诗意流淌,更能搭乘国际航班体会“天涯若比邻”的全球化脉动,进一步完善了襄阳的立体交通网络,为旅客提供了更加便捷高效的出行选择,也让襄阳在古今交通智慧的交融中,持续书写着开放与发展的新篇章。

记者:梁龙 | 通讯员:陈梅雪

编辑:陈琦